足球比赛不仅是球员技术与团队配合的较量,场地条件对战术执行的影响同样不可忽视。从草皮类型到场地尺寸,从天气变化到场地维护状态,每一个细节都可能成为胜负的关键。本文将从场地尺寸、草皮质量、气候环境、场地类型四个维度,深入探讨如何根据场地条件动态调整战术策略。通过分析不同场景下的应对方案,揭示教练团队如何利用场地特性制定攻防体系,将地理劣势转化为战术优势,最终在瞬息万变的比赛中掌握主动权。

1、场地尺寸影响战术布局

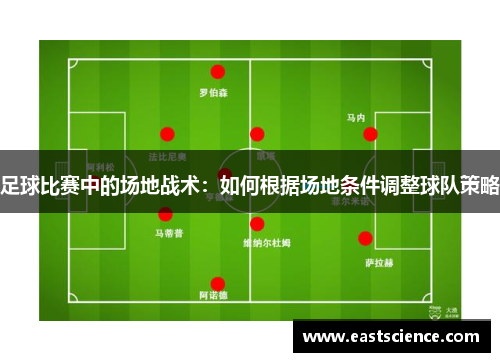

标准足球场的长宽区间为100-110米×64-75米,这看似细微的尺寸差异却可能颠覆战术体系。在宽大场地中,边路空间被放大,擅长高速突破的球队可通过两翼齐飞创造传中机会,同时要求防守方具备更强的横向移动能力。例如英超球队常利用伊蒂哈德球场68米的宽度,通过边后卫套上形成立体攻势。

狭窄场地则迫使球队压缩进攻层次,短传渗透和肋部配合成为更优选择。西班牙球队在宽度不足的场地常采用"伪九号"战术,通过中锋回撤制造局部人数优势。此时中场球员需要提高传球精准度,避免横向转移导致的失误风险。

乐鱼体育尺寸调整还需联动阵型选择,大场地更适合3-5-2阵型释放边翼卫冲击力,而小场地则倾向4-3-3收缩阵型。2018年世界杯克罗地亚队就曾根据场地尺寸调整中场三角站位,在关键战役中掌控比赛节奏。

2、草皮质量决定技术发挥

天然草与人工草的差异性直接影响技术动作选择。湿润的天然草皮会降低球速,要求球员加强地面直塞的力度控制。英超雨战中常见大力抽射破门,正是利用草皮积水造成的球路不确定性。而干燥草皮导致球速加快时,则需要更多运用急停变向技术突破防线。

草皮硬度关系着跑动策略,松软场地会增加体能消耗,迫使球队缩短高强度冲刺的持续时间。德甲球队在冬歇期后常调整轮换频率,应对冻土草皮对肌肉的额外负荷。此时教练组需要精确计算换人时机,保持中后场的覆盖强度。

草纹走向这类微观要素同样值得关注。意甲俱乐部在赛前浇水时会根据主队打法调整水流方向,擅长长传冲吊的球队常制造顺草纹攻势,使足球落地后的前冲更符合进攻队员跑位节奏。

3、气候环境改变比赛节奏

高温高湿环境对体能分配提出严苛要求。卡塔尔世界杯的空调球场虽控制温度,但球员仍需适应50%以上的湿度差异。此时控球战术更具优势,通过减少无谓跑动降低消耗,日本队就曾运用65%的控球率拖垮欧洲强队。

雨天作战需要调整装备与战术细节。防滑钉鞋的选择直接影响变向成功率,拜仁慕尼黑装备团队会根据降水量精确到毫米级调整鞋钉长度。传球方式则从高空球转向贴地直塞,避免雨水对球路的干扰,2014年德国队雨战巴西正是经典案例。

大风天气带来特殊的战术机遇,利物浦在安菲尔德球场常利用顺风时段发动猛攻。此时远射威胁成倍增加,门将站位需前压至点球点附近,诺伊尔这类"门卫"型球员的价值在此类场景中尤为凸显。

4、场地类型塑造攻防体系

混合型草皮与纯天然草的性能差异显著影响技术动作。欧冠比赛数据显示,人工草皮球场内急停急转的受伤概率增加23%,这迫使球队减少个人突破频次。阿森纳在欧联杯客场作战时,会将训练场临时改为人工草皮进行适应性训练。

临时铺设场地的接缝问题可能成为战术突破口。2022年非洲杯赛场曾出现足球在接缝处突然变向的案例,聪明的前锋会刻意瞄准这些区域施射。防守方则需要加强第二落点控制,预备非常规反弹的应急处置。

多用途场地的划线干扰值得警惕。美国职业大联盟某些共享球场存在美式足球标线,经验丰富的球员会利用这些视觉干扰实施"隐形"跑位。此时需要加强赛前场地熟悉训练,建立新的空间定位参照系。

总结:

场地条件作为足球比赛的"沉默参与者",其影响力贯穿于战术设计到临场执行的每个环节。优秀教练团队需建立多维度的场地分析模型,将尺寸数据、草皮参数、气候变量纳入战术决策系统。通过赛前模拟训练与实时数据监测,将场地特性转化为战术杠杆,在空间争夺与体能分配间找到最优解。

现代足球的场地应变已发展为精密科学,从草茎高度控制到地热系统调节,科技手段正在重塑比赛生态。未来战术革新必将深度融合场地工程学,在遵守竞技本质的前提下,开创更多因地制宜的战术范式,使足球运动在不变的标准中演绎出无穷的变化魅力。